醤油は日本料理に欠かせない調味料で、毎日使うものだからこそ、その選び方には慎重であるべきです。特に子育て中のママにとっては、家族の健康を守るために、醤油に使われる原材料や製造方法にしっかりと気を配ることが大切です。今回は、醤油がどのように作られているのか、その違いとともに、より健康的で美味しい醤油を選ぶためのポイントを解説します。

醤油の製造過程と「うまみ」の科学

醤油は、大豆と小麦を主成分とし、発酵させることで作られます。この発酵の過程では、麹菌が重要な役割を果たします。麹菌はカビの仲間で、発酵過程で分解酵素を分泌します。これらの酵素には以下のようなものがあります:

- プロテアーゼ:大豆のタンパク質をアミノ酸に変えて醤油の「うまみ」を作ります。

- アミラーゼ:でんぷんをブドウ糖に変え、甘味を生み出します。

- リパーゼ:油分を分解し、香味成分を生成します。

このように、麹菌が分泌する酵素の働きによって、醤油の独特の風味が生まれます。発酵に使われる微生物(カビ、酵母、細菌類)は複雑に絡み合い、数年をかけて醤油は深みのある味わいを作り出します。

伝統的な製法と化学的な製法の違い

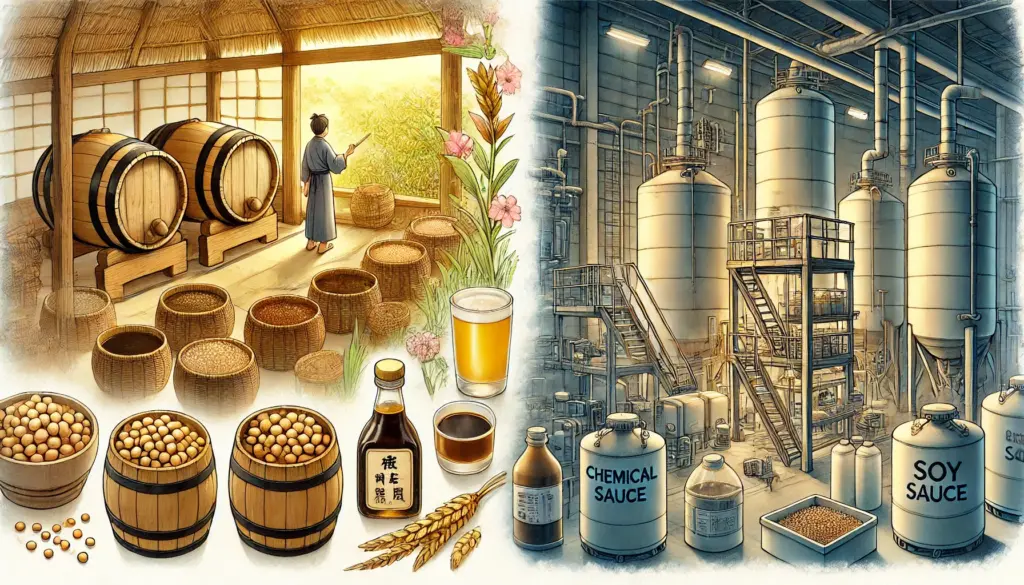

伝統的な醤油は、丸大豆、小麦、塩を使って2〜3年かけて発酵させます。時間をかけることで、豊かな香りと深い味わいを持つ醤油が完成します。この方法では、化◯調味料や保存料が一切使用されておらず、自然の風味が活きた醤油が作られます。

一方、大手メーカーが製造する醤油では、コスト削減を目的として化学的にアミノ酸を作り出す手法が使われます。例えば、大豆を塩酸で分解し、アミノ酸を生成した後、苛性ソーダで中和してアミノ酸液を作り、醤油風の味を作り上げます。この方法では、発酵過程を短縮でき、製造時間は数週間程度に抑えられますが、醤油本来の風味が失われるだけでなく、化学調味料や保存料が使用されることが多いです。(化学調味料の記事はこちら)

また、化学的な製法で作られる醤油には、発◯ん性物質である塩素化合物(クロロプロパノール類)が残留する可能性があります。これらの物質は健康に悪影響を与える可能性があり、ヨーロッパなどではその基準に満たない醤油が返品されることもあります。

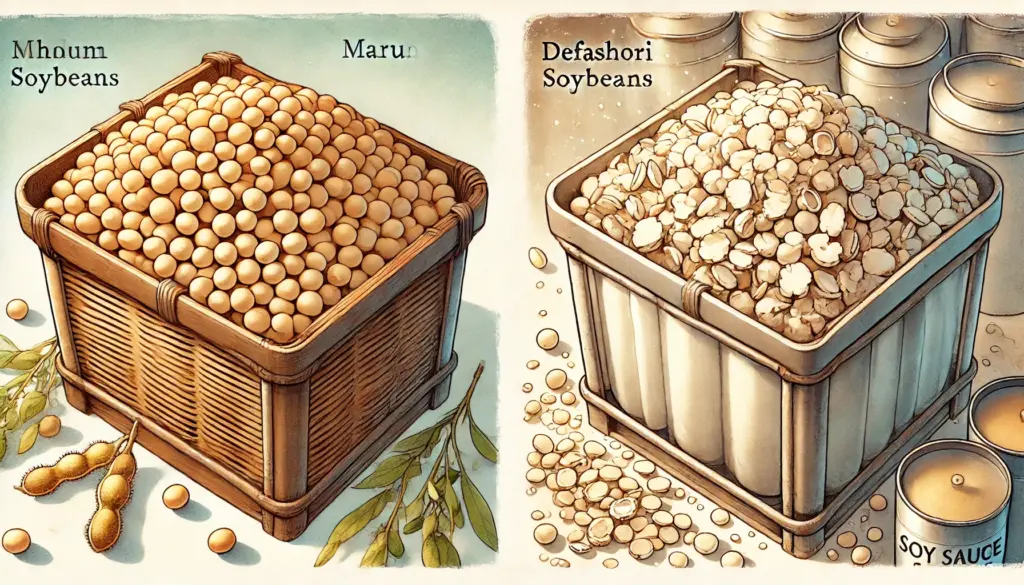

丸大豆と脱脂加工大豆の違い

醤油に使われる大豆には、丸大豆と脱脂加工大豆の2種類があります。丸大豆はそのまま使用され、油分が豊富に含まれていますが、脱脂加工大豆は、化学溶剤を使用して油分を取り除いた後の残りカスです。脱脂加工大豆を使うと、風味が薄くなり、味が人工的になりがちです。これを補うために、化◯調味料や甘味料が使用されることが多く、味わいに深みが欠けることが多いです。

丸大豆を使った醤油は、油分が残っているため、醤油に風味と深い味わいが与えられます。しかし、製造に時間がかかり、価格も高くなります。一方、脱脂加工大豆を使用した醤油は、製造コストを削減できるため価格が安くなりますが、その分、風味が劣ります。

安価な醤油のリスク

安価な醤油は、脱脂加工大豆や化学的なアミノ酸を使用して作られることが多く、風味が薄いだけでなく、化◯調味料や保存料が含まれていることが一般的です。これらの調味料や保存料は健康に害を及ぼす可能性があり、日持ちを良くするために使われますが、その分、醤油本来の風味が失われることになります。

また、安価な醤油には発◯ん性が指摘されているカラメル色素や、甘味を増すためにサッカリンが使用されることもあります。これらの成分が含まれる醤油は、見た目や味を良くすることができますが、長期的には健康リスクが高まる可能性があります。

どの醤油を選ぶべきか?

家族の健康を守るために、醤油選びには慎重になるべきです。最も理想的なのは、伝統的な製法で作られた醤油です。丸大豆を使い、2〜3年かけてじっくり発酵させた醤油は、豊かな香りと深い味わいを持ち、少量でも十分に美味しさを感じることができます。さらに、有機・無農薬の大豆を使用し、化◯調味料や保存料を一切使っていない醤油を選ぶことが大切です。

また、ラベルに「無添加」や「国産」と記載されている醤油も、品質や製法に注目して選ぶと良いでしょう。特に有機認証がついている醤油は、より安心して使うことができます。

【参考文献】

- 『日本の食品業界にかくされた不都合な真実』

- 「醤油の製造方法と化学的な問題点」食品科学講座資料

- 「醤油の発酵メカニズムと健康への影響」日本食品科学会誌