子どもが「じっとしていられない」「集中できない」と感じると、どうしても「困った性格」「落ち着きがない」と思いがちです。でも最新の研究では、ADHDはただの「障害」ではなく、人類の歴史を支えてきた大切な特性だと分かってきました。この記事では、ママたちが日常で理解しやすい形でADHDの本質と、その向き合い方を紹介します。

ADHDの本当の見方

従来の見方では「集中できない」「衝動的」「多動」といったマイナス面が強調されてきました。でも実際にはそれぞれに意味があります。

- 集中が続かない → 周囲の小さな変化に気づけるアンテナ。

- 衝動的 → 迷わず行動に移す推進力。

- 多動 → 好奇心や探究心のエネルギー。

つまり、欠点ではなく「多様性のひとつ」と捉えることが大切です。

脳とADHDの関係

ADHDの人の脳では、報酬ややる気を生み出す「ドーパミン」の働きが少し違います。普通の刺激では満足できず、新しいことや強い刺激を探す傾向があります。これは「すぐ飽きる」という弱点にもなりますが、同時に「探検家気質」ともいえる特性です。

また、前頭前野の働きが独特で、注意の切り替えが激しいため、アイデアを次々と出せる強みにつながります。

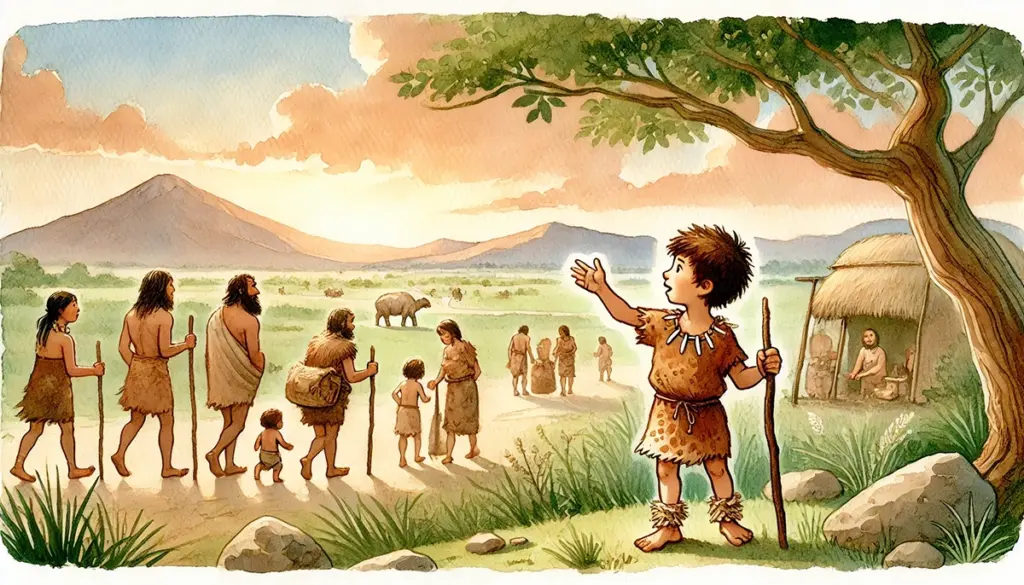

ADHDは進化の中で必要だった

昔の人類は狩りや移動を繰り返して暮らしていました。そのとき、冒険心が強く新しい土地を探す人がいたからこそ、人類は世界中に広がれたのです。つまりADHDの特性は、生き残るために重要な役割を担っていたのです。

現代社会とのズレ

ただし、今の学校や職場は「座って集中」「ルールを守る」ことを重視します。これはADHDの特性と正反対で、苦手が目立ちやすい環境です。だからこそ工夫や環境調整が欠かせません。

ADHDの強み

- アイデアを広げる力(拡散的思考)

- 興味のあることへの異常な集中力(ハイパーフォーカス)

- リスクを恐れない行動力

- 周りを巻き込む情熱

実際に、起業家やクリエイターにADHD特性を持つ人が多いことが知られています。

日常生活での工夫

運動は最高の自然療法

有酸素運動はドーパミンを活性化させ、集中力や気分を改善します。

- 朝5分の早歩き

- 勉強や家事の前に数分のジャンプ

- 週に2回、30分のジョギングや自転車

環境づくり

- スマホの通知を切る

- 机の上は1つの作業だけにする

- 小さなゴールを作り、達成したらすぐご褒美

勉強やタスクの工夫

- 15〜20分だけ集中して、5分運動をはさむ

- 課題を細かく分けて即フィードバック

- 興味と結びつけて学ぶ(例:算数をゲームにする)

栄養と生活習慣

- 効果的な栄養素:オメガ3、マグネシウム、亜鉛

- 避けたいもの:一部の人工添加物

- 基本:十分な睡眠、朝の太陽の光、バランスのとれた食事

ママにできるサポート

- 「落ち着きがない=悪いこと」と思わない

- 興味や得意を伸ばす環境を工夫する

- 家では「立って勉強」「短時間集中」を取り入れる

- できたことに即フィードバックをあげる

ADHDの子どもは、失敗体験が積み重なると自信をなくしやすいです。だからこそ「できたね!」と小さな達成を認めてあげることが一番の支えになります。

まとめ

ADHDは「障害」ではなく「脳の特性」であり、才能の形のひとつです。

工夫や環境を整えれば、子どもも大人もその強みや才能を大きく伸ばすことができます。社会全体が多様性を認めることで、すべての人が生きやすくなります。

そして国や文化によっては、ADHDは「天才性を持った特別な才能」と見られることもあります。そうした視点を持つだけでも、子どもとの向き合い方はきっと変わります。

【参考文献】

- アンデシュ・ハンセン『多動脳:ADHDの真実』新潮新書