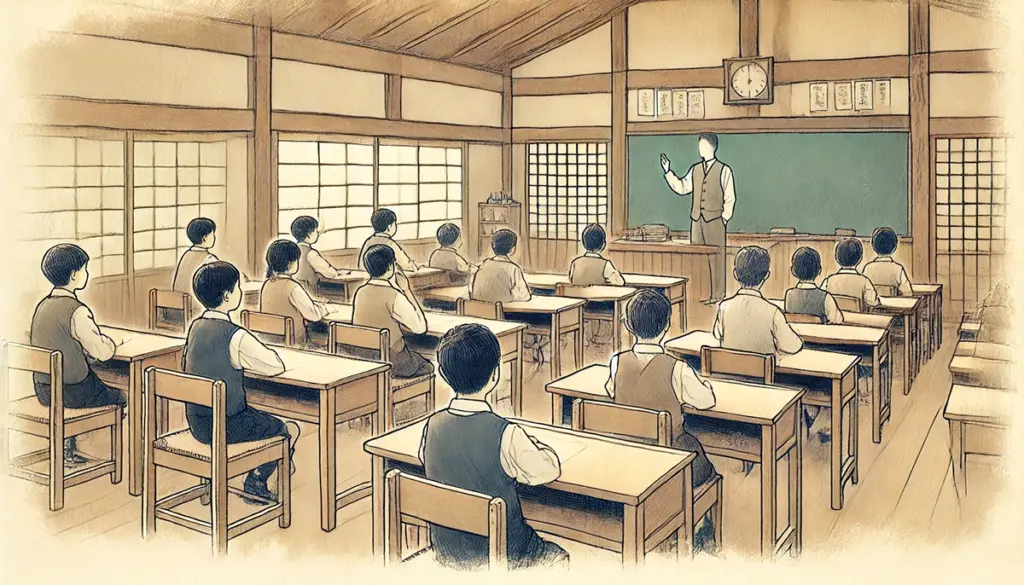

私たちの子どもが通っている学校。実はその教育システムの原型は、明治時代に作られたものだということをご存じですか?

当時の目的は、「富国強兵」や「殖産興業」など、軍隊や工場で働く“平均的な人”を育てること。個性を伸ばすことより、「同じことができること」「間違えないこと」が重視されていました。

そして戦後も、高度経済成長の中で工場労働に適した人材を育てるために、みんなと同じが正解、平均点が安心という価値観が、学校教育の根っこに残ってしまっているのです。

でも、今はどうでしょう?

日本はもう「モノづくり大国」とは言えません。正解が一つじゃない問いに向き合い、発想力や創造力が求められる時代です。

なのに、学校ではまだ

- 手を挙げた子一人が正解を言って、他の子は黙っている。

- みんなが自由に意見を言う場ではない

- 答えは教科書の中

- みんなと同じが“良い子”

多様な意見や自由な発言ができる環境が必要ですが、こんな教育が続いています。

先生方が悪いわけではありません。正解が決まっている内容を教える方が、効率的で教えやすいのも事実です。でもこのままでは、「自分で考える力」「自分の意見を言う力」は、なかなか育ちにくいのです。

だからこそ、家庭がカギになります。

家庭でできる3つのこと

① 「いいね!」を増やそう

子どもが見せてくれたアイデアや行動に、まずは「いいね!」と反応してみましょう。正しさよりも、自分らしさを大切にする経験が、子どもの中に自信を育てます。

② 正解のない問いを一緒に考える

「どうして〇〇って思ったの?」「あなたならどうする?」

すぐに答えを出さずに、一緒に考える時間を持つことが、考える力を伸ばします。

③ 「失敗=ダメ」じゃなくて「失敗=学び」へ

テストでの点数や失敗にばかり目を向けず、「どうすればうまくいくか考えよう」と、前向きな視点に切り替えることで、子どもは挑戦することを恐れなくなります。

おわりに

教育制度がすぐに変わるわけではありません。でも、家庭での関わり方ひとつで、子どもは「正解主義」から抜け出し、自分の軸を持って生きる力を育むことができます。

「ダメ!」より「いいね!」を増やす。

今日から、そんな子育てを一緒に始めてみませんか?

【参考文献】

- 明治期の教育制度に関する歴史的資料

- 高度経済成長と学校教育の関連性に関する調査報告

- 某学習塾塾長インタビュー発言より