毎日ごはんを作ったり、子どもやパパの体調を気にしたり。家族の健康を支えるのは、やっぱりママですよね。

そんな私たちママにとって、今こそ知っておきたいのが「油」の本当の話。

最近よく耳にする「良い油」「体にいい油」…でも、油って本当に必要なのでしょうか?

ポイント①油には2種類あるって知っていましたか?

油は大きく分けて、2種類あります。

飽和脂肪酸(ほうわしぼうさん)

→ お肉の脂身・バター・ココナッツオイルなど

→ 常温で固体で、酸化しにくい

不飽和脂肪酸(ふほうわしぼうさん)

→ オリーブオイル・ごま油・魚の油・ナッツなど

→ 常温で液体で、酸化しやすい

不飽和脂肪酸はさらに「オメガ3・6・9」に分かれていて、数字が小さいほど酸化しやすくなります。

ポイント②油は、私たちの体に合ってないかも?

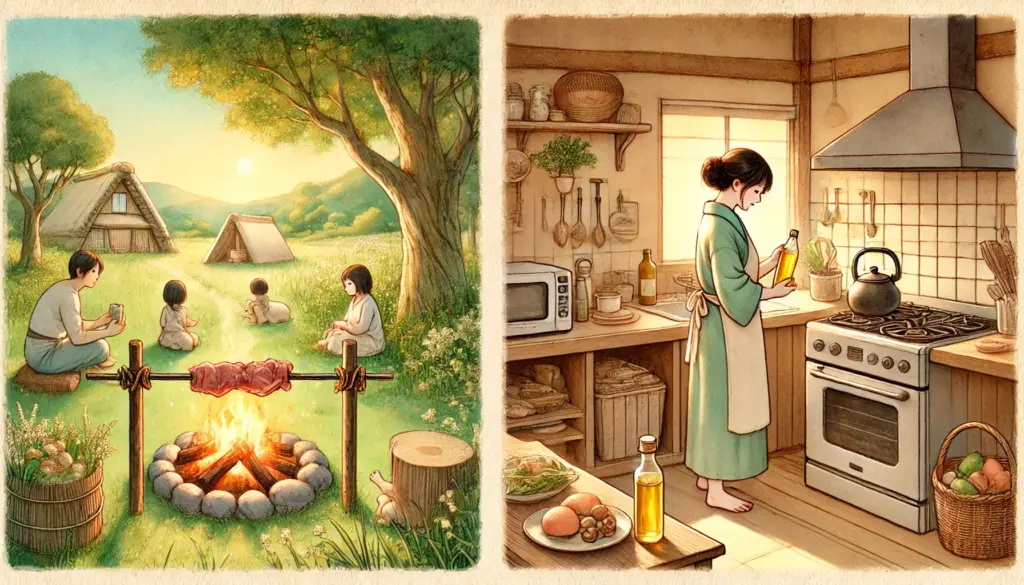

私たち人類は、700万年前から存在しているといわれていますが、油を“オイルの形”で使い始めたのはたった100年ほど前。

それまではお肉の脂や木の実など、自然な食べものから脂を摂ってきました。

つまり、今のように毎日油を料理に使うことは、人間の体にとってとても「不自然」なんです。

ポイント③油がエネルギーを邪魔してしまう⁉

体を動かすためのエネルギー「ATP(エーティーピー)」は、細胞の中にある“ミトコンドリア”が、糖を原料にして作ります。

でも油、特に不飽和脂肪酸が体に多いと、糖がミトコンドリアに届かなくなり、エネルギーが作られなくなります。

その結果…

- 朝がつらい

- 疲れやすい

- やる気が出ない

- 子どもが集中できない

こんな不調につながることも。

ポイント④「吸収がよくなるから油が必要」って本当?

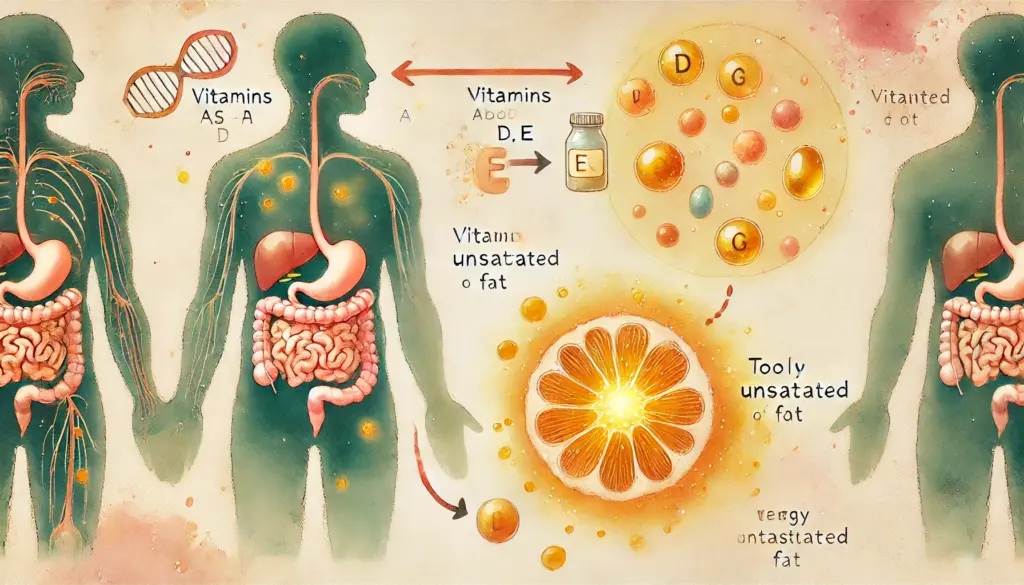

よく、「ビタミンは油と一緒に摂ると吸収がいい」と聞いたこと、ありませんか?

これ、一部は本当です。

ビタミンA・D・E・Kなど脂溶性の栄養素は、油と一緒に摂ると腸から血液に乗りやすくなるという研究があります。

でも問題はその先。

血液に栄養が入ったからといって、それがちゃんと“細胞に届く”とは限らないんです。

不飽和脂肪酸が多いと、栄養が細胞に届きづらくなり、エネルギー(ATP)も作れず、体が元気を失っていく…。

つまり、「吸収は良くなっても、細胞まで届かなければ意味がない」のです。

ポイント⑤サラダ油をやめるだけで変わるかも

レシピによくある「フライパンにサラダ油をひく」

これをやめてみるだけで、体にとっては大きな変化。

おすすめの調理法は、

- 煮る

- 蒸す

- グリルする

どうしても油を使いたい時は、酸化しにくいバターやココナッツオイル(飽和脂肪酸)を少量だけ。

でも、これも毎日使っていいわけではありません。

油は“食材から”摂るのが自然

例えば…

- ごま油→ごまを食べる

- 米油→玄米を食べる

- 大豆油→大豆を食べる

油は「濃縮されたエキス」のようなもので、本来の食材のまま摂った方がずっと自然で、体に負担が少ないのです。

子どもたちの未来のために「油」を見直そう

- 朝なかなか起きない

- 集中できない

- イライラしやすい

- 風邪をひきやすい

そんな時、もしかしたら「油」が関係しているかもしれません。

まずは、油をちょっと控えてみる。

それだけで、体も心も元気になっていくかもしれません。

「油をやめる」はストイックな健康法ではなく、家族を思う優しい選択肢。

まずは一食、油を使わずに作ってみることからはじめてみませんか?

その一歩が、家族の健康を守ることにつながります。

【参考文献】

- 米国臨床栄養学ジャーナル(2017年発表)

- 油脂に関する基礎栄養学資料(脂肪酸の分類と代謝)

- 一般社団法人日本脂質栄養学会