~一緒に住んでいなくてもできる工夫と“脳のゴミ”の話~

子育てや家事で忙しい毎日。そんな中でも「親の健康」が気になるママは多いですよね。特に心配なのが認知症。これは「年齢のせい」だけではなく、生活習慣が大きく関わっています。

そして、認知症の大きなカギとなるのが「脳のゴミ」と呼ばれる物質です。ここでは、親の脳を守るためにママができるサポートを、一緒に住んでいる場合・離れて暮らしている場合の両方から紹介します。

1. 脳のゴミってなに?

認知症、とくにアルツハイマー型の正体は「脳のゴミ」の蓄積です。

- アミロイドβ

脳が働くときに出る老廃物。通常は分解されますが、年齢や生活習慣によって処理が追いつかず蓄積し、塊(老人斑)になります。 - タウたんぱく質

本来は神経細胞の中で物資を運ぶ役目。でもアミロイドβの影響で異常化し、毒性の塊に変化。神経細胞を壊してしまいます。

この2つが少しずつたまり、発症の25年前から静かに進行していきます。だからこそ、早めの習慣改善が大切なのです。

2. 物忘れと認知症の違い

- 加齢による物忘れ

例:食事をしたことは覚えているが、何を食べたか忘れる。忘れた自覚はある。 - 認知症による物忘れ

例:食事をしたこと自体を忘れる。買い物の目的を忘れる。忘れたことに自覚がない。

離れて暮らしている場合も、電話やビデオ通話で会話を重ねることで「変化」に気づけます。

3. 食生活で親をサポート

脳のゴミをためにくくするために「血管と代謝を守る食事」がポイント。

- 青魚(サバ・イワシ・サンマ):DHA/EPAがアミロイドβの蓄積を抑える方向に働く

- 大豆製品(納豆・豆腐・味噌):血管を守る栄養が豊富

- 野菜・果物:抗酸化作用で神経を守る

- オリーブオイル:良質な脂で血管保護

- 緑茶・コーヒー:研究で認知機能の維持に良い傾向

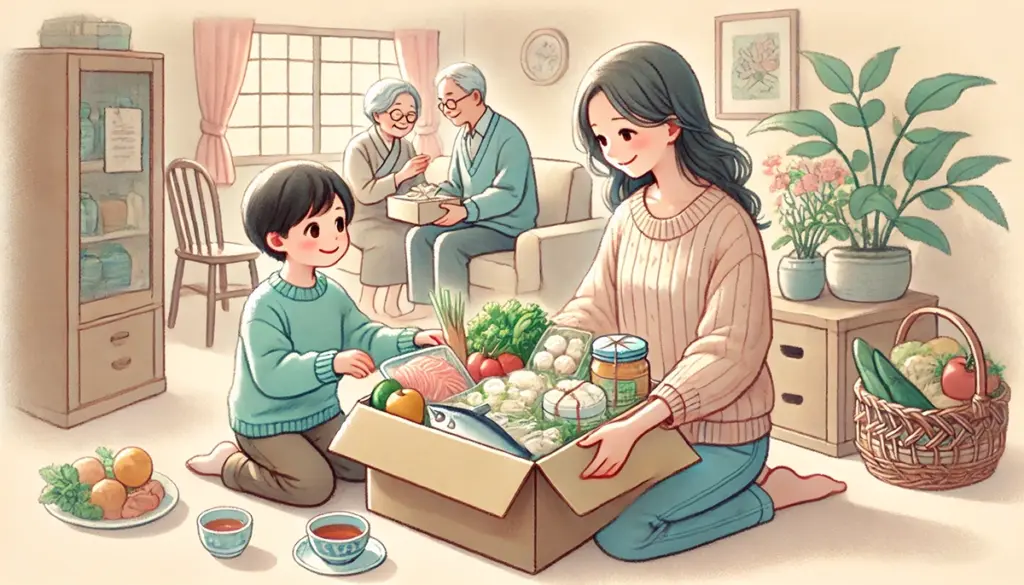

ママの工夫

- 同居の場合:食卓に少しずつ取り入れる

- 別居の場合:健康食材を送る、レシピをLINEで共有する、帰省時に一緒に作る

4. 脳に刺激を与える工夫

脳は「慣れ」に弱く、新しいことをすると活性化します。

- 一緒に新しいお店や道を歩く

- 孫と遊ぶ(会話・遊びは最高の脳トレ!)

- 新しい料理を挑戦する

- 電話やビデオ通話で「クイズ形式の会話」(昨日の晩ご飯は?など)

- 一緒に旅行の計画を立てる

5. 見守りのポイント

- 同じ話を繰り返しても責めずに付き合う

- 財布や鍵をよく探すなどが頻発したら早めに受診をすすめる

- 遠方なら毎週同じ曜日・時間に連絡を入れると安心

6. 今日からできる3ステップ

- 電話で「今日何を食べた?」と聞く

- 青魚や大豆製品を含んだ食材セットを送る

- 次に会ったときは「新しいお店や道」を一緒に歩く

まとめ

認知症は「脳のゴミ」が25年かけて蓄積することで進行します。

子育てママができることは、食事・会話・新しい刺激を親に届けること。

一緒に住んでいなくても、ちょっとした工夫でサポートできます。

親にとって「気にかけてくれる存在」が最大の安心。小さな工夫を積み重ねて、親の脳を守っていきましょう。

【参考文献】

『長生きでも脳が老けない人の習慣』⻆谷建耀知