「ママ、目が痛い」「見えにくい」

そんなお子さんの声に、不安を感じていませんか?

1. はじめに:現代の子どもの視力問題の深刻さ

お母さん、こんにちは。お子さんの目の健康について心配されていることと思います。実は、現代の子どもたちの視力低下は想像以上に深刻な問題となっています。

文部科学省の学校保健統計調査によると、裸眼視力1.0未満の子どもの割合は年々増加しており、小学校では約35%、中学校では約58%、高等学校では約68%にも達しています(1)。これは30年前と比較して約1.5倍の増加です。

特に注目すべき変化

- スマートフォンやタブレットの普及により、近距離作業の時間が大幅に増加

- COVID-19による在宅学習の増加で、さらにスクリーンタイムが延長

- 外遊びの時間減少により、自然光を浴びる機会が減少

でも、安心してください。適切な知識を持って対策を行えば、お子さんの目の健康を守ることは十分可能です。この記事では、科学的根拠に基づいた実践的な方法をお伝えします。

2. デジタル機器が子どもの目に与える影響

まず、なぜデジタル機器が子どもの目に悪影響を与えるのかを理解しましょう。

近視進行のメカニズム

子どもの目は大人とは異なり、まだ発達途中です。近距離での作業が長時間続くと、目の形状が変化し、近視が進行しやすくなります(2)。特に6歳から18歳までの成長期は、眼軸長(目の奥行き)が伸びやすい時期です。

デジタル機器による主な影響

- 調節緊張:近距離を長時間見続けることで、ピント調節筋が疲労

- まばたき減少:集中することでまばたきが3分の1に減り、ドライアイの原因に

- ブルーライトの影響:眼精疲労や睡眠リズムの乱れを引き起こす可能性

- 姿勢の悪化:画面を覗き込む姿勢により、目と画面の距離が近づく

子どもの目の特徴

子どもの目は大人の目と比べて以下の特徴があります:

- 水晶体が柔らかく、調節力が強い分、疲労しやすい

- 眼球が小さく、成長とともに変化する

- 瞳孔が大きく、光を多く取り込むため、ブルーライトの影響を受けやすい

3. 年齢別スクリーンタイム管理法

アメリカ小児科学会(AAP)のガイドラインを参考に、年齢に応じた適切なスクリーンタイムをご紹介します(3)。

0〜2歳:原則スクリーンタイムなし

- テレビやタブレットの視聴は避ける

- 家族とのビデオ通話は例外として許可

- この時期は実際の物や人との関わりが最重要

実践ポイント:絵本の読み聞かせや手遊び、積み木などで代替

3〜5歳:1日1時間まで

- 高品質な教育的コンテンツに限定

- 保護者と一緒に視聴し、内容について話し合う

- 30分ごとに休憩を入れる

実践ポイント:タイマーを使って時間を視覚化し、約束を守る習慣をつける

6〜12歳:平日1〜2時間、休日2〜3時間

- 宿題や睡眠時間を優先し、余った時間で使用

- 食事中や就寝1時間前は使用禁止

- 20分使用したら20秒以上の休憩(20-20-20ルール)

実践ポイント:家族でルールを決め、スクリーンタイム記録表を作成

13〜18歳:質の管理を重視

- 時間よりも使用目的と内容を重視

- 学習目的とエンターテイメントのバランスを取る

- 自己管理能力を育てながら、適切な使用を促す

実践ポイント:本人と話し合い、自主的なルール作りをサポート

4. ブルーライト対策の具体的方法

ブルーライトは波長が短く、エネルギーが高い光です。適切な対策を行うことで、目の疲労や睡眠への影響を軽減できます(4)。

効果的なブルーライト対策

✓ 今日からできるブルーライト対策チェックリスト

- デバイスの画面設定で「ナイトモード」や「ブルーライト軽減」機能を有効にする

- 画面の明度を適切に調整する(周囲の明るさの3分の1程度)

- 部屋の照明を適切に保つ(画面だけでなく、周囲も明るくする)

- 就寝2時間前からはデジタル機器の使用を控える

- 必要に応じてブルーライトカットメガネを検討する

ブルーライトカットメガネの選び方

すべての子どもに必要というわけではありませんが、以下の場合は検討してみてください:

- 長時間の学習でデジタル機器を使用する場合

- 目の疲れや頭痛を訴える場合

- 睡眠に影響が出ている場合

選ぶ際は、ブルーライトカット率20〜30%程度のものがおすすめです。カット率が高すぎると、色の識別に影響する可能性があります。

5. 20-20-20ルールの実践方法

アメリカ眼科学会が推奨する「20-20-20ルール」は、デジタル機器による眼精疲労を予防する最も効果的な方法の一つです(5)。

20-20-20ルールとは

20分間デジタル機器を使用したら、20フィート(約6メートル)以上離れた場所を20秒間以上見る

家庭での実践方法

小さなお子さん(3〜8歳)の場合:

- タイマーを20分にセットし、アラームが鳴ったら「遠くを見る時間だよ」と声をかける

- 窓の外の景色を一緒に見る

- 「あの建物の色は何色かな?」など、ゲーム感覚で取り組む

大きなお子さん(9歳以上)の場合:

- スマートフォンのリマインダー機能を活用

- 自分でルールを守る習慣をつけさせる

- まばたきを意識的に多く行うよう指導

20-20-20ルール実践のコツ

- 家族全員で実践し、お互いに声をかけ合う

- 遠くを見る時間に軽いストレッチも組み合わせる

- 継続のため、カレンダーにシールを貼るなど、達成感を味わえる工夫をする

6. 家庭でできる目の健康チェック方法

定期的な眼科検診は大切ですが、家庭でも簡単にできる目の健康チェックがあります。月に1回程度行ってみてください。

簡単視力チェック

準備するもの

- 視力検査表(インターネットで印刷可能)

- メジャーまたは歩数で5メートルの距離を測定

- 明るい照明

チェック手順

- 5メートル離れた位置に立つ

- 片目ずつ手で覆い、視力表の文字を読む

- 見えにくい、読めない文字があるかチェック

- 両目で見た時と片目で見た時の違いをチェック

日常の観察ポイント

普段の生活の中で、以下の点を観察してください:

- テレビを見る時の距離や姿勢

- 本を読む時の距離

- 目を細めたり、首を傾けたりしていないか

- 頻繁に目をこすっていないか

- まばたきの回数は正常か

7. 危険信号の見分け方:眼科受診のタイミング

以下の症状が見られた場合は、早めに眼科を受診することをおすすめします。

すぐに眼科受診が必要な症状

- 急激な視力低下

- 目の痛みや充血が続く

- 光をまぶしがる(以前より極端に)

- 物が二重に見える

- 頭痛が頻繁に起こる

- 目やにが多く、なかなか治らない

定期的な受診を検討すべき症状

- 「見えにくい」と訴える

- テレビに近づいて見るようになった

- 目を細めることが多くなった

- 集中力が続かない(目の疲れが原因の可能性)

- 読書や宿題を嫌がるようになった

受診時の準備

眼科を受診する際は、以下を記録しておくと診断に役立ちます:

- 症状が始まった時期

- デジタル機器の使用時間(1日あたり)

- 屋外で過ごす時間

- 家族の近視の有無

- その他気になる症状

8. 視力低下を予防する生活習慣

日常生活の中で取り入れられる、目に優しい習慣をご紹介します。

正しい姿勢と距離

理想的な環境設定

- 距離:画面から30〜40cm以上離れる(腕を伸ばした距離)

- 高さ:画面の上端が目の高さと同じか、やや下になるよう調整

- 角度:画面に対して垂直に座る

- 照明:画面の明るさと周囲の明るさのバランスを取る

目に良い栄養素

バランスの良い食事は目の健康にも重要です。特に以下の栄養素を意識して摂取しましょう(6):

- ビタミンA:にんじん、ほうれん草、かぼちゃ

- ビタミンC:柑橘類、いちご、ブロッコリー

- ビタミンE:アーモンド、ひまわりの種

- ルテイン:ほうれん草、ケール、卵黄

- オメガ3脂肪酸:魚類、クルミ

十分な睡眠

目の健康には質の良い睡眠が欠かせません:

- 年齢に応じた適切な睡眠時間を確保(小学生:9〜11時間、中学生:9〜10時間)

- 就寝前のスクリーンタイムを避ける

- 暗く静かな環境で眠る

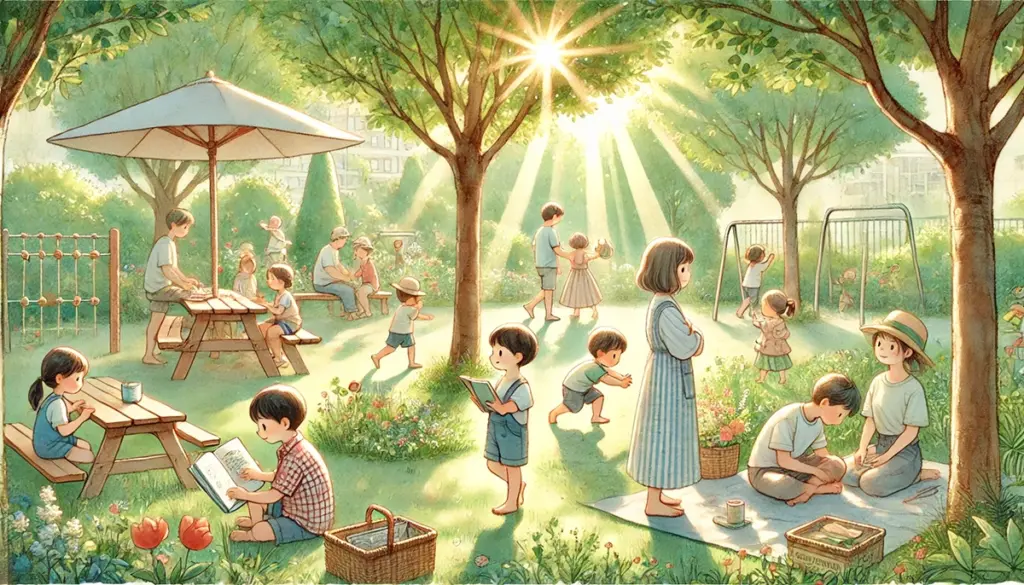

9. 外遊びと自然光の重要性

近年の研究により、屋外で過ごす時間が近視の進行を抑制することが明らかになっています(7)。

自然光の効果

自然光には以下の効果があります:

- ドーパミン分泌促進:網膜からのドーパミン分泌が眼軸長の伸びを抑制

- 遠方視の機会増加:屋外では自然と遠くを見る機会が多くなる

- 照度の向上:室内照明(500ルクス)に対し、屋外は10,000ルクス以上

推奨される屋外活動時間

1日2時間以上、週14時間以上の屋外活動が近視予防に効果的(8)

忙しい平日でもできる外遊びのアイデア

- 通学・通園:可能な限り徒歩や自転車を選択

- 朝の時間:ラジオ体操や庭での活動を10分程度

- 放課後:公園での遊びや散歩を30分程度

- 休日:家族でのハイキングやピクニック

運動が苦手なお子さんでも、読書を屋外で行ったり、スケッチをしたりするだけでも効果があります。

10. デジタルデトックスの実践方法

完全にデジタル機器を排除するのではなく、意識的に使用しない時間を作ることが大切です。

段階的なデジタルデトックス

第1段階:時間の制限

- 食事中はデジタル機器を使用しない

- 就寝1時間前からは使用を停止

- 朝起きてから30分は使用を控える

第2段階:場所の制限

- 寝室にはデジタル機器を持ち込まない

- 勉強机周辺は学習専用にする

- 家族で過ごすリビングでの使用ルールを決める

第3段階:代替活動の充実

- 読書の時間を増やす

- 工作や絵画などの創作活動

- 家族との会話や交流の時間

- 楽器演奏やスポーツなどの習い事

家族で取り組むデジタルデトックス

子どもだけでなく、家族全員で取り組むことが成功の鍵です:

- ノーデジタルタイム:夕食時や家族団らんの時間を設定

- アナログゲーム:トランプやボードゲームを楽しむ

- 料理のお手伝い:一緒に料理をする時間を作る

- 散歩や外出:近所の散歩や買い物を一緒に

11. 家族で取り組める視力保護対策

視力保護は家族全員で取り組むことで、より効果的になります。

環境整備

目に優しい家庭環境チェックリスト

- □ 学習机に適切な明るさの電気スタンドを設置

- □ テレビの視聴距離を適切に保つ(画面の高さの3倍以上)

- □ 反射や映り込みを防ぐため、画面の位置を調整

- □ 定期的に窓を開けて換気し、目の乾燥を防ぐ

- □ 加湿器を使って適切な湿度(50〜60%)を保つ

家族ルールの作成

以下のような家族ルールを作成し、リビングに掲示しましょう:

我が家の目の健康ルール

- デジタル機器は1日○時間まで

- 20分使ったら20秒休憩

- 食事中はデジタル機器を使わない

- 就寝1時間前からはデジタル機器使用禁止

- 毎日○時間は外で遊ぶ

- 月1回は家族で目の健康チェック

継続のための工夫

- 記録をつける:スクリーンタイムや外遊び時間をカレンダーに記録

- 褒めて伸ばす:ルールを守れた時はしっかりと褒める

- 定期的な見直し:月1回、家族会議でルールの見直しを行う

12. よくある質問とその回答

Q1: ブルーライトカットメガネは本当に効果がありますか?

A1: 完全に効果が証明されているわけではありませんが、眼精疲労の軽減や睡眠の質向上に一定の効果があるとする研究があります(9)。ただし、最も重要なのは適切な使用時間と休憩です。

Q2: オンライン学習が増えて心配です。どう対処すべきでしょうか?

A2: オンライン学習は必要な場合が多いので、使用環境を整えることが重要です。画面との距離、照明、休憩時間をしっかり管理し、可能な限り紙の教材と組み合わせて使用しましょう。

Q3: 近視は遺伝だから防げないのでしょうか?

A3: 遺伝的要因もありますが、環境要因の影響も大きいことが分かっています(10)。適切な生活習慣により、近視の進行を大幅に遅らせることが可能です。

Q4: 何歳から眼科検診を受けるべきでしょうか?

A4: 3歳児健診での視力検査が一般的ですが、気になる症状があれば年齢に関係なく受診してください。学校の視力検査で異常が指摘された場合は、必ず眼科で詳しく検査を受けましょう。

Q5: 目薬は使った方が良いでしょうか?

A5: 一般的な疲れ目には市販の目薬も効果的ですが、子どもの場合は眼科医に相談してから使用することをおすすめします。防腐剤フリーの人工涙液タイプが安全です。

13. まとめと今日からできる3つのアクション

お疲れさまでした。ここまで、デジタル時代における子どもの目の健康管理について詳しくお伝えしてきました。

現代において、デジタル機器を完全に避けることは現実的ではありません。大切なのは、適切な知識を持って上手に付き合うことです。お子さんの目の健康を守るために、今日から以下の3つのアクションを実践してみてください。

今日からできる3つのアクション

アクション1:20-20-20ルールの導入

- スマートフォンに20分間隔のリマインダーを設定

- 家族全員で「遠くを見る時間だよ」の合言葉を決める

- 窓際に「遠くを見るスポット」を作り、目印をつける

アクション2:デジタル機器の設定を見直す

- すべてのデバイスでブルーライト軽減機能を有効にする

- 画面の明度を適切に調整する

- 就寝1時間前からのデジタル機器使用を控える

アクション3:外遊び時間を確保する

- 明日の予定に「外で過ごす時間」を30分以上組み込む

- 通学路で安全に徒歩で行ける距離を確認する

- 週末の外出予定を家族で相談する

完璧を目指す必要はありません。できることから少しずつ始めて、家族みんなで目の健康を意識する習慣を作ってください。お子さんの将来の視力を守るために、今日の小さな一歩が大きな意味を持ちます。

心配なことがあれば、一人で悩まずに眼科医に相談することも忘れないでくださいね。お子さんの健やかな成長を心から応援しています。

【参考文献】

- 文部科学省. (2023). 令和4年度学校保健統計調査結果の概要. 文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課.

- Holden, B. A., et al. (2016). Global prevalence of myopia and high myopia and temporal trends from 2000 through 2050. Ophthalmology, 123(5), 1036-1042.

- American Academy of Pediatrics. (2016). Media and young minds. Pediatrics, 138(5), e20162591.

- Zhao, Z. C., et al. (2018). Research progress about the effect and prevention of blue light on eyes. International Journal of Ophthalmology, 11(12), 1999-2003.

- American Optometric Association. (2020). Computer vision syndrome. Clinical Practice Guidelines.

- Lawrenson, J. G., & Evans, J. R. (2013). Advice about diet and smoking for people with or at risk of age-related macular degeneration: a cross-sectional survey of eye care professionals in the UK. BMC Ophthalmology, 13(1), 48.

- Wu, P. C., et al. (2013). Outdoor activity during class recess reduces myopia onset and progression in school children. Ophthalmology, 120(5), 1080-1085.

- He, M., et al. (2015). Effect of time spent outdoors at school on the development of myopia among children in China: a randomized clinical trial. JAMA, 314(11), 1142-1148.

- Singh, S., et al. (2022). Blue light filtering spectacle lenses for visual performance, sleep, and macular health in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews, (8).

- Morgan, I. G., et al. (2018). The epidemics of myopia: Aetiology and prevention. Progress in Retinal and Eye Research, 62, 134-149.

- Ip, J. M., et al. (2008). Role of near work in myopia: findings in a sample of Australian school children. Investigative Ophthalmology & Visual Science, 49(7), 2903-2910.

- Rose, K. A., et al. (2008). Outdoor activity reduces the prevalence of myopia in children. Ophthalmology, 115(8), 1279-1285.

- 日本眼科学会. (2021). 近視進行抑制に関するガイドライン. 日本眼科学会誌, 125(1), 12-28.

- Xiong, S., et al. (2017). Time spent in outdoor activities in relation to myopia prevention and control: a meta-analysis and systematic review. Acta Ophthalmologica, 95(6), 551-566.

- Modjtahedi, B. S., et al. (2018). Public health burden and potential interventions for myopia. Ophthalmology, 125(5), 628-630.